故郷の両親や親戚、友人など、普段なかなか会えない方や、お世話になった方、お世話になっている方へ、暑中・残暑見舞いを書いてみませんか。

短い便りですが、暑さの厳しい季節に相手の健康を気遣い、こちらの無事や近況を伝える言葉が、メールにはない温もりで互いの心が通い合うものです。夏休みの旅先から、その感想を添えるのもよいですね。

あなたの思いやりの心を言葉に込めて、暑中(残暑)見舞い用の官製はがきや夏らしい絵はがきで届けると、もらってうれしい夏の便りになるでしょう。

ぜひ、以下の書き方を参考に、気軽に書いてみてください。

マナー

「暑中見舞い」とは?(起源・由来について)

「暑中見舞い」は、猛暑期に普段なかなか会えない方やお世話になった方の健康を気遣い壮健に過ごして欲しいとの願いを届ける夏のあいさつ状です。近況報告などをかわす意味合いもあります。この習慣は、江戸時代に生まれたといわれています。

その由来は、お盆に里帰りする際、直接、品を持参して祖先の霊に捧げていたことによります。江戸時代になると、お世話になっている人全般への贈答の習慣になっていきました。遠方で訪問できないお宅には、飛脚便を使って贈り物や書状を届けていました。

それが、明治6年の郵便制度の発達とともに、この贈答の習慣が簡素化されあいさつ状を送る習慣になっていき、大正時代に現在の「暑中見舞い」という形が定着しました。

「暑中見舞い」「残暑見舞い」を送る時期について

二十四節気の「小暑(7月7日頃)」~「立秋の前日(8月7日頃)」にかけて送るのが通例です。実際の暑さより暦が基準になります。立秋の前日までに届かないようであれば、「残暑見舞い」として送りましょう。

「立秋(8月8日頃)」~8月末頃までに届くよう送りましょう。遅くても「処暑の候(9月7日頃まで)」に届くように送りましょう。

書き方

まずは「暑中見舞い」と「残暑見舞い」の構成を理解しておきましょう。

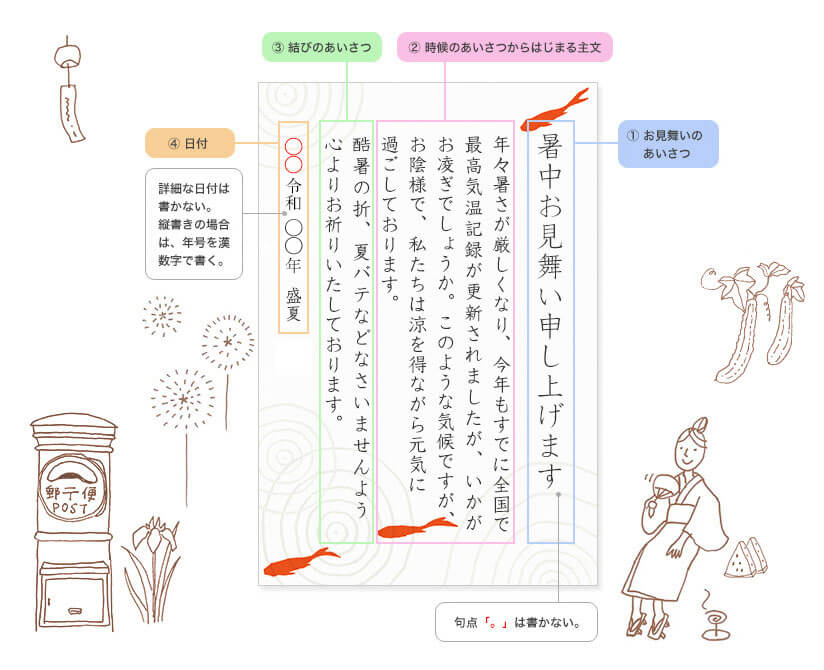

基本的に、お見舞いのあいさつ・時候のあいさつからはじまる主文・結びのあいさつ・日付の4つのブロックから成り立っています。

お見舞いのあいさつ

はじめに「暑中(残暑)お見舞い申し上げます」や「暑中(残暑)お伺い申し上げます」など、お見舞いのあいさつを述べます。本文よりやや大きめの文字で書くことにより見栄えが良くなります。句点「。」は書く必要はありません。

時候のあいさつからはじまる主文

時候のあいさつと相手の健康を気遣う言葉 自分が感じているその時の季節感を書きます。相手が住んでいる土地柄や気候に合った表現がよいでしょう。そのあとに、相手の健康を気遣う言葉を続けます。お世話になったことがあればそのお礼も伝えると印象が良くなります。

自分の仕事やプライベートの近況報告 時候のあいさつに相手を気遣う言葉が入っていない場合には、健康を気遣う言葉を書きます。日頃の感謝やお詫びがあればそちらも伝えましょう。そのあとに、自分や家族の近況、夏の帰省予定など自分らしいエピソードを書くとよいでしょう。夏休みの旅行先から家族や友人に向けて旅先の感想などを添えるのも喜ばれます。

結びのあいさつ

「暑中見舞い」「残暑見舞い」の主旨である、相手の健康を気遣い、無事を祈る思いやりあるひと言で最後を締めくくるとよいでしょう。

日付

詳細な日付は入れず、年数の下に、暑中見舞いの場合は「盛夏」、残暑見舞いの場合は「晩夏」「立秋」「葉月」などの言葉を書きます。

宛名の書き方(はがき)

宛名は、手紙の第一印象に当たるものです。どんなに内容が良くても表書きが雑であれば好印象になりません。

バランスを考えながら、楷書で丁寧に書きましょう。

文例集

「暑中見舞い」の文例

「暑中見舞い」の文例

暑中お見舞い申し上げます

年々暑さが厳しくなり、今年もすでに全国で最高気温記録が更新されましたが、いかがお凌ぎでしょうか。

このような気候ですが、お陰様で、私たちは涼を得ながら元気に過ごしております。

酷暑の折、夏バテなどなさいませんよう心よりお祈りいたしております。

令和○○年 盛夏

「残暑見舞い」の文例

「残暑見舞い」の文例

残暑お見舞い申し上げます

暦の上では秋とはいえ、なお暑い日が続いておりますが、皆さま、お元気でいらっしゃいますでしょうか。

お陰様で、わたくしたち家族全員、夏バテもせずつつがなく暮らしております。

夏のお疲れが出るころですので、どうぞお身体にはお気をつけて健やかにお過ごしくださいますようお祈り申し上げます。

令和○○年 立秋

「暑中見舞い」「残暑見舞い」の返事について

「暑中見舞い」「残暑見舞い」は、礼儀として相手と交換するものと考えてください。ですから、暑中(残暑)見舞いをいただいた場合には、自分からも送るようにしましょう。特に、目上の方から先にいただいた場合には、返信は必須です。その際、相手に届く時期により「暑中見舞い」または「残暑見舞い」となりますので、送る時期の確認意識を持ちましょう。「早く出しておけばよかった」と焦らないように、先手で送りたいものですね。

暑中見舞いお助けQ&A

-

喪中の方に「暑中見舞い」「残暑見舞い」を送っても良いの?

-

「残暑見舞い」の期限は? その期限を過ぎた場合はどうすればいい?

「処暑の候(9月7日頃まで)」を過ぎて送る場合は、通常の手紙として出します。秋の気配が感じられる時期ですので、「秋晴れの候」「秋冷の候」といった、時期に合った季節のあいさつからはじめ、「先日はご丁寧な残暑見舞いをありがとうございました」など、受け取った見舞い状のお礼の言葉を続けて書くとよいでしょう。

そのあとに、返事が遅れた理由やお詫びの言葉を盛り込み、相手に不快な思いをさせない心配りが大切です。

について

について

「手紙」と聞くと形式張っていて堅苦しい、何を書いていいのかわからない・・・なんて敬遠される方も多いかもしれません。でも、そんなに難しく考えることはありません。ほんの一言でも、数行でも、手書きの文字はなぜか人の心をあたたかくする力があります。

『手紙の書き方』ホームページでは、手紙の楽しさを感じていただき、もっと気軽に手紙を書いていただけるよう、手紙にまつわるさまざまな情報や、ビジネスシーンで使える手紙から、友人、知人に出すような気軽な手紙まで、バリエーション豊かな個人向けの手紙文例などをご紹介します。

暑中・残暑見舞いのマナー

普段なかなか会えない方やお世話になった方、

お世話になっている方へ、お世話になっている方へ、暑中(残暑)見舞いを書いてみませんか

監修:一般社団法人日本プロトコール・マナー協会 船田三和子

故郷の両親や親戚、友人など、普段なかなか会えない方や、お世話になった方、お世話になっている方へ、暑中見舞いを書いてみませんか。

短い便りですが、暑さの厳しい季節に相手の健康を気遣い、こちらの無事や近況を伝える言葉が、メールにはない温もりで互いの心が通い合うものです。夏休みの旅先から、その感想を添えるのもよいですね。

あなたの思いやりの心を言葉に込めて、暑中(残暑)見舞い用の官製はがきや夏らしい絵はがきで届けると、もらってうれしい夏の便りになるでしょう。

ぜひ、以下の書き方を参考に、気軽に書いてみてください。

マナー

「暑中見舞い」とは?(起源・由来について)

「暑中見舞い」は、猛暑期に普段なかなか会えない方やお世話になった方の健康を気遣い壮健に過ごして欲しいとの願いを届ける夏のあいさつ状です。近況報告などをかわす意味合いもあります。この習慣は、江戸時代に生まれたといわれています。

その由来は、お盆に里帰りする際、直接、品を持参して祖先の霊に捧げていたことによります。

江戸時代になると、お世話になっている人全般への贈答の習慣になっていきました。遠方で訪問できないお宅には、飛脚便を使って贈り物や書状を届けていました。それが、明治6年の郵便制度の発達とともに、この贈答の習慣が簡素化されあいさつ状を送る習慣になっていき、大正時代に現在の「暑中見舞い」という形が定着しました。

「暑中見舞い」「残暑見舞い」を送る時期について

二十四節気の「小暑(7月7日頃)」~「立秋の前日(8月7日頃)」にかけて送るのが通例です。実際の暑さより暦が基準になります。立秋の前日までに届かないようであれば、「残暑見舞い」として送りましょう。

「立秋(8月8日頃)」~8月末頃までに届くよう送りましょう。遅くても「処暑の候(9月7日頃まで)」に届くように送りましょう。かもめ~るで送る場合には、くじの抽せん日にも考慮し、抽せん日前の8月中に届くようにしましょう。

書き方

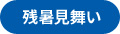

まずは「暑中見舞い」と「残暑見舞い」の構成を理解しておきましょう。基本的に、お見舞いのあいさつ・時候のあいさつからはじまる主文・結びのあいさつ・日付の4つのブロックから成り立っています。

お見舞いのあいさつ

はじめに「暑中(残暑)お見舞い申し上げます」や「暑中(残暑)お伺い申し上げます」など、お見舞いのあいさつを述べます。本文よりやや大きめの文字で書くことにより見栄えが良くなります。句点「。」は書く必要はありません。

時候のあいさつからはじまる主文

時候のあいさつと相手の健康を気遣う言葉 自分が感じているその時の季節感を書きます。相手が住んでいる土地柄や気候に合った表現がよいでしょう。そのあとに、相手の健康を気遣う言葉を続けます。お世話になったことがあればそのお礼も伝えると印象が良くなります。

自分の仕事やプライベートの近況報告 時候のあいさつに相手を気遣う言葉が入っていない場合には、健康を気遣う言葉を書きます。日頃の感謝やお詫びがあればそちらも伝えましょう。そのあとに、自分や家族の近況、夏の帰省予定など自分らしいエピソードを書くとよいでしょう。夏休みの旅行先から家族や友人に向けて旅先の感想などを添えるのも喜ばれます。

結びのあいさつ

「暑中見舞い」「残暑見舞い」の主旨である、相手の健康を気遣い、無事を祈る思いやりあるひと言で最後を締めくくるとよいでしょう。

日付

詳細な日付は入れず、年数の下に、暑中見舞いの場合は「盛夏」、残暑見舞いの場合は「晩夏」「立秋」「葉月」などの言葉を書きます。

宛名の書き方(はがき)

宛名は、手紙の第一印象に当たるものです。どんなに内容が良くても表書きが雑であれば好印象になりません。

バランスを考えながら、楷書で丁寧に書きましょう。

「暑中見舞い」の文例

「暑中見舞い」の文例

暑中お見舞い申し上げます

年々暑さが厳しくなり、今年もすでに全国で最高気温記録が更新されましたが、いかがお凌ぎでしょうか。

このような気候ですが、お陰様で、私たちは涼を得ながら元気に過ごしております。

酷暑の折、夏バテなどなさいませんよう心よりお祈りいたしております。

令和○○年 盛夏

「残暑見舞い」の文例

「残暑見舞い」の文例

残暑お見舞い申し上げます

暦の上では秋とはいえ、なお暑い日が続いておりますが、皆さま、お元気でいらっしゃいますでしょうか。

お陰様で、わたくしたち家族全員、夏バテもせずつつがなく暮らしております。

夏のお疲れが出るころですので、どうぞお身体にはお気をつけて健やかにお過ごしくださいますようお祈り申し上げます。

令和○○年 立秋

「暑中見舞い」「残暑見舞い」の返事について

「暑中見舞い」「残暑見舞い」は、礼儀として相手と交換するものと考えてください。ですから、暑中(残暑)見舞いをいただいた場合には、自分からも送るようにしましょう。特に、目上の方から先にいただいた場合には、返信は必須です。その際、相手に届く時期により「暑中見舞い」または「残暑見舞い」となりますので、送る時期の確認意識を持ちましょう。「早く出しておけばよかった」と焦らないように、先手で送りたいものですね。

暑中・残暑見舞いお助けQ&A

-

喪中の方に「暑中見舞い」

「残暑見舞い」を送っても良いの?

暑中・残暑見舞いは、夏の暑さが厳しい時期に、相手の健康を気遣い壮健で過ごされることを願う意味で出す「季節のあいさつ状」であるため、喪中であっても送ってよいですし、喪中の方に送っても構わないという考え方が一般的です。とはいえ、出す時期(四十九日以降)や文面、はがきの絵柄などに配慮すべきです。特に、喪中の相手に送る場合には、お悔やみや慰め、励ましの言葉など相手の心情を察したメッセージを、重くなりすぎない程度にさらりと添えるとよいでしょう。

-

「残暑見舞い」の期限は?

その期限を過ぎた場合はどうすればいい?

「処暑の候(9月7日頃まで)」を過ぎて送る場合は、通常の手紙として出します。秋の気配が感じられる時期ですので、「秋晴れの候」「秋冷の候」といった、時期に合った季節のあいさつからはじめ、「先日はご丁寧な残暑見舞いをありがとうございました」など、受け取った見舞い状のお礼の言葉を続けて書くとよいでしょう。

そのあとに、返事が遅れた理由やお詫びの言葉を盛り込み、相手に不快な思いをさせない心配りが大切です。

とは

とは

「手紙」と聞くと形式張っていて堅苦しい、何を書いていいのかわからない・・・なんて敬遠される方も多いかもしれません。でも、そんなに難しく考えることはありません。ほんの一言でも、数行でも、手書きの文字はなぜか人の心をあたたかくする力があります。

『手紙の書き方』ホームページでは、手紙の楽しさを感じていただき、もっと気軽に手紙を書いていただけるよう、手紙にまつわるさまざまな情報や、ビジネスシーンで使える手紙から、友人、知人に出すような気軽な手紙まで、バリエーション豊かな個人向けの手紙文例などをご紹介します。

掲載情報の著作権は提供元:株式会社デザインフィルに帰属します。

Copyright © Designphil Inc. All Right Reserved.